今日の給食

タイトル

令和2年度7月28日(火)今日の給食

画像

・白飯

・鶏肉のネギソース

・磯和え

・じゃがいもと油揚げの味噌汁

*写真の給食は中学年の量です。

今日の味噌汁はみそがいつもと違います。気づいた人は味覚が達しています。いつもの味噌汁は白みそと赤みその合わせみそですが、今回はその赤みそを別のみそ(大江戸甘みそ)を使用しました。取引している業者さんから”在庫がたくさんあるので使ってもらえないでしょうか”という相談がありました。コロナウイルス感染症の影響で3月から給食が停止してしまい、発注していたにも関わらずキャンセルせざるえませんでした。また3か月の間、取引もなく大量の食材はどのように消費されたのかとても心配でした。少しでも役に立てればと思います。限りある食糧を無駄にしたくないですから。味噌汁は塩分控えめな深みのある味に仕上がっていました。

今年の7月から玄関の海ホールに掲示しています。少しでも給食に興味をもってもらえたらと思い毎日の食材を赤・黄・緑の食品ごとに掲示しています。先日からたまごが行方不明になり探していたのですが、今日の朝きちんと赤の食品に張り付けてありました。

・鶏肉のネギソース

・磯和え

・じゃがいもと油揚げの味噌汁

*写真の給食は中学年の量です。

今日の味噌汁はみそがいつもと違います。気づいた人は味覚が達しています。いつもの味噌汁は白みそと赤みその合わせみそですが、今回はその赤みそを別のみそ(大江戸甘みそ)を使用しました。取引している業者さんから”在庫がたくさんあるので使ってもらえないでしょうか”という相談がありました。コロナウイルス感染症の影響で3月から給食が停止してしまい、発注していたにも関わらずキャンセルせざるえませんでした。また3か月の間、取引もなく大量の食材はどのように消費されたのかとても心配でした。少しでも役に立てればと思います。限りある食糧を無駄にしたくないですから。味噌汁は塩分控えめな深みのある味に仕上がっていました。

今年の7月から玄関の海ホールに掲示しています。少しでも給食に興味をもってもらえたらと思い毎日の食材を赤・黄・緑の食品ごとに掲示しています。先日からたまごが行方不明になり探していたのですが、今日の朝きちんと赤の食品に張り付けてありました。

タイトル

令和2年度7月27日(月)今日の給食

画像

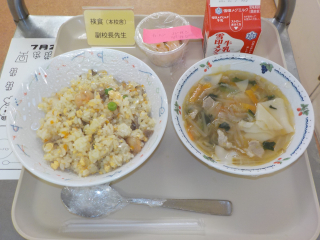

・チャーハン

・ワンタンスープ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

チャーハンにはエビと甘辛い味のついた豚肉といり卵が入っています。白飯を炊き、具を炒め、炒り卵を作り、最後に釜でその三つを混ぜあわせます。全体をよくまぜあわせるのには力と根気がいります。今日もきれいに出来上がっていました。今日はえびアレルギーと卵アレルギーの除去食をつくりました。アレルギーでなくてもエビを苦手とする児童は多く、苦手なものや食べたことのないものが給食に出ると、とたん”まずい””おいしくない”といいます。児童が喫食する30分前に管理職による検食が行われています。そこでは1.異物の混入がなかったか2.加熱や冷却は適切か3.異味・異臭はないか4.味付け・香り・色彩・形態は適切か5.食器は清潔か の5項目について適・不適であるかチェックしてもらいます。適している給食を毎回提供しています。

写真の給食は副校長先生の検食です。アレルギーの除去食も検食していただきます。

・ワンタンスープ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

チャーハンにはエビと甘辛い味のついた豚肉といり卵が入っています。白飯を炊き、具を炒め、炒り卵を作り、最後に釜でその三つを混ぜあわせます。全体をよくまぜあわせるのには力と根気がいります。今日もきれいに出来上がっていました。今日はえびアレルギーと卵アレルギーの除去食をつくりました。アレルギーでなくてもエビを苦手とする児童は多く、苦手なものや食べたことのないものが給食に出ると、とたん”まずい””おいしくない”といいます。児童が喫食する30分前に管理職による検食が行われています。そこでは1.異物の混入がなかったか2.加熱や冷却は適切か3.異味・異臭はないか4.味付け・香り・色彩・形態は適切か5.食器は清潔か の5項目について適・不適であるかチェックしてもらいます。適している給食を毎回提供しています。

写真の給食は副校長先生の検食です。アレルギーの除去食も検食していただきます。

タイトル

令和2年度7月22日(水)今日の給食

画像

・カレーピラフ

・フレンチサラダ

・マカロニスープ

*写真の給食は中学年の量です。

今日は野菜たっぷりなメニューでした。それぞれの料理がどれもかさのある料理でしたのでおなか一杯になったことでしょう。酢のきいたサラダは口の中をさっぱりとしてくれ、またキャベツの入ったスープはほんのりと甘みを感じるやさしい味でした。他の学校で給食の感想を俳句にしてみましょうと募集したところ、メニューをそのまま5・7・5にしているものがありました。”カレーピラフ、フレンチサラダにマカロニスープ”という感じです。5年生は国語で俳句を習いましたね。廊下に張られている俳句をよみながら、給食俳句の募集をしてみたくなりました。

カレー粉を入れて炊き込んだご飯。

カレーピラフの具です。釜で炊きあがったご飯とまぜあわせます。

ピラフ・チャーハン・混ぜご飯などはすべてご飯と具をまぜ合わせて作ります。炊飯器で具を入れて炊くことはできません。ご飯は一釜こめ5㎏のものを14釜炊きます。

・フレンチサラダ

・マカロニスープ

*写真の給食は中学年の量です。

今日は野菜たっぷりなメニューでした。それぞれの料理がどれもかさのある料理でしたのでおなか一杯になったことでしょう。酢のきいたサラダは口の中をさっぱりとしてくれ、またキャベツの入ったスープはほんのりと甘みを感じるやさしい味でした。他の学校で給食の感想を俳句にしてみましょうと募集したところ、メニューをそのまま5・7・5にしているものがありました。”カレーピラフ、フレンチサラダにマカロニスープ”という感じです。5年生は国語で俳句を習いましたね。廊下に張られている俳句をよみながら、給食俳句の募集をしてみたくなりました。

カレー粉を入れて炊き込んだご飯。

カレーピラフの具です。釜で炊きあがったご飯とまぜあわせます。

ピラフ・チャーハン・混ぜご飯などはすべてご飯と具をまぜ合わせて作ります。炊飯器で具を入れて炊くことはできません。ご飯は一釜こめ5㎏のものを14釜炊きます。

タイトル

令和2年度7月21日(火)今日の給食

画像

・うなぎの蒲焼丼

・冬瓜とささみのすまし汁

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

今日は土用の丑の日です。夏のこの時期の丑の日にはうなぎを食べることが日本の食文化では習わしになっています。うなぎはビタミンB1が豊富に含まれていて、熱い夏を乗り切るための栄養満点な食材です。日本の食文化を学んでみると、行事食などは五穀豊穣・子孫繁栄・家族の健康安全などを祈る意味が強く、その日には家族のために食事を作り家族と一緒に食卓を囲み、和みながら、ゆったりとした一日を過ごします。いまの時代はなかなか難しいですが、これを理由に行事の日には家族のために食材を選び、食事を作り、なごやかな日々を過ごしたいですね。1年を通じてある行事食などはまさに”ひと休みしましょう”と考えられているのだと感心します。生活にメリハリをつけて過ごすことの大切さを教えてくれます。行事食をご家庭でも作ることにより、豊かな食生活が送れます。この文化を子供たちも受け継いでいってほしいです。そして今日も無事給食をいただけたことに感謝します。

*今日の献立は食育推進事業による補助金を使用しています。

すまし汁の冬瓜は下処理室で皮をむいてから、調理室でいちょう切りにカットしています。汁に入れるまでの間、異物などが混入しないようラップをかけています。

蒸しあがったうなぎの蒲焼。バットに並べ、さらに特製のたれをかけました。

・冬瓜とささみのすまし汁

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

今日は土用の丑の日です。夏のこの時期の丑の日にはうなぎを食べることが日本の食文化では習わしになっています。うなぎはビタミンB1が豊富に含まれていて、熱い夏を乗り切るための栄養満点な食材です。日本の食文化を学んでみると、行事食などは五穀豊穣・子孫繁栄・家族の健康安全などを祈る意味が強く、その日には家族のために食事を作り家族と一緒に食卓を囲み、和みながら、ゆったりとした一日を過ごします。いまの時代はなかなか難しいですが、これを理由に行事の日には家族のために食材を選び、食事を作り、なごやかな日々を過ごしたいですね。1年を通じてある行事食などはまさに”ひと休みしましょう”と考えられているのだと感心します。生活にメリハリをつけて過ごすことの大切さを教えてくれます。行事食をご家庭でも作ることにより、豊かな食生活が送れます。この文化を子供たちも受け継いでいってほしいです。そして今日も無事給食をいただけたことに感謝します。

*今日の献立は食育推進事業による補助金を使用しています。

すまし汁の冬瓜は下処理室で皮をむいてから、調理室でいちょう切りにカットしています。汁に入れるまでの間、異物などが混入しないようラップをかけています。

蒸しあがったうなぎの蒲焼。バットに並べ、さらに特製のたれをかけました。

タイトル

令和2年度7月17日(月)今日の給食

画像

・揚げパン

・肉団子と白菜のスープ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

本来ならば今週で1学期が終了するはずでしたが、まだ来週も学校があります。”揚げパンだから頑張って学校へ行く”となってほしくてこのメニューにしました。揚げパンはすこしおまけがありましたので、教室はおかわりで熱気にあふれていました。おかわりはいただきますの前に、マスクをした状態で行います。食べ終わってからおかわりをすると、マスクをし忘れたりと、混乱が生じるからです。基本盛られた給食を減らすこともしません。給食中が一番飛沫感染のリスクが高いです。児童それぞれが感染予防の基本的な行動を身につけなければなりません。

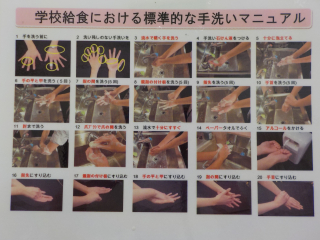

調理員は毎日この手順に沿って手洗いをします。また毎回作業ごとに手洗いをしてから手袋をつけます。作業ごとに毎回繰り返します。手袋も毎回替えます。

180度の油釜でコッペパンを揚げているところ。この後グラニュー糖をまぶします。暑い日にグラニュー糖を使うと砂糖が溶けてしまいます。上白糖は暑い日でも溶けません。砂糖の粒子と温度の関係なのでしょうか?今日のグラニュー糖はぎりぎり溶けずにすみました。

・肉団子と白菜のスープ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

本来ならば今週で1学期が終了するはずでしたが、まだ来週も学校があります。”揚げパンだから頑張って学校へ行く”となってほしくてこのメニューにしました。揚げパンはすこしおまけがありましたので、教室はおかわりで熱気にあふれていました。おかわりはいただきますの前に、マスクをした状態で行います。食べ終わってからおかわりをすると、マスクをし忘れたりと、混乱が生じるからです。基本盛られた給食を減らすこともしません。給食中が一番飛沫感染のリスクが高いです。児童それぞれが感染予防の基本的な行動を身につけなければなりません。

調理員は毎日この手順に沿って手洗いをします。また毎回作業ごとに手洗いをしてから手袋をつけます。作業ごとに毎回繰り返します。手袋も毎回替えます。

180度の油釜でコッペパンを揚げているところ。この後グラニュー糖をまぶします。暑い日にグラニュー糖を使うと砂糖が溶けてしまいます。上白糖は暑い日でも溶けません。砂糖の粒子と温度の関係なのでしょうか?今日のグラニュー糖はぎりぎり溶けずにすみました。

タイトル

令和2年度7月17日(金)今日の給食

画像

・チャンポンめん

・ヨーグルト風味のマドレーヌ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

昨年のレシピに少し改良を加え挑んだチャンポンめんです。エビを加えて魚介類のエキスをスープにしのばせたのですが、めんとからめるとなると、もっとコクが欲しいところでした。が、給食を食べ終わった1年生と廊下ですれ違った際に”ラーメンおいしかったよ”と声をかけられました。確かにスープ自体は本当においしかったです。

三度目の挑戦はきっと・・・・

配膳室ではクラス毎に食器がセットされています。

鶏がらと豚骨でスープをとっています。あくをきちんととると雑味のないスープが出来上がります。芝浦小学校は基本白湯スープです。

・ヨーグルト風味のマドレーヌ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

昨年のレシピに少し改良を加え挑んだチャンポンめんです。エビを加えて魚介類のエキスをスープにしのばせたのですが、めんとからめるとなると、もっとコクが欲しいところでした。が、給食を食べ終わった1年生と廊下ですれ違った際に”ラーメンおいしかったよ”と声をかけられました。確かにスープ自体は本当においしかったです。

三度目の挑戦はきっと・・・・

配膳室ではクラス毎に食器がセットされています。

鶏がらと豚骨でスープをとっています。あくをきちんととると雑味のないスープが出来上がります。芝浦小学校は基本白湯スープです。

タイトル

令和2年度7月16日(木)今日の給食

画像

・枝豆ご飯

・サバの韓国風焼き

・吉野汁

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

新聞の記事でしたが、料理家の土井善晴さんは一汁一菜をとなえています。和食の基本は一汁三菜ですが、忙しい毎日では難しい日もあります。頑張りすぎずに一汁一菜でいいと。ご飯と味噌汁それにおかず一品あれば、味の濃い総菜を買う必要もなくなります。おかず一品自分で作れるようになれるといいですね。

米ともち米と酒・塩で炊いたご飯に枝豆を入れて蒸らしているところ

枝豆がよく混ざるようにふっくらと混ぜ合わせています。ごまやしらすを入れてもいいですね。今日は枝豆だけです。

・サバの韓国風焼き

・吉野汁

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

新聞の記事でしたが、料理家の土井善晴さんは一汁一菜をとなえています。和食の基本は一汁三菜ですが、忙しい毎日では難しい日もあります。頑張りすぎずに一汁一菜でいいと。ご飯と味噌汁それにおかず一品あれば、味の濃い総菜を買う必要もなくなります。おかず一品自分で作れるようになれるといいですね。

米ともち米と酒・塩で炊いたご飯に枝豆を入れて蒸らしているところ

枝豆がよく混ざるようにふっくらと混ぜ合わせています。ごまやしらすを入れてもいいですね。今日は枝豆だけです。

タイトル

令和2年度7月15日(水)今日の給食

画像

・酢豚丼

・グレープゼリー

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

献立の最初の提案はグレープゼリーではなくメロンでした。メロンは手を使って食べるため、新型コロナウイルス感染症の感染を避けるため見送りました。また、配膳が簡易なものということでこのようなメニューになっています。給食当番は簡単な配膳を行っていますので、ご飯・具は教員が盛り付けを行っています。汁やあえ物などを加えるとすべてを教員が盛り付けなくてはならないため、配膳の配慮もしています。早く通常の給食の提供を願うばかりです。

酢豚には57㎏のたまねぎを使いました。調理員4名で切裁しています。切裁時には専用の手袋・エプロンを着用しています。

グレープジュースの寒天液をカップについでクラスごとにセットしているところ。専用の手袋・エプロンをしています。手袋は作業ごとに替え、エプロンも作業ごとに決められた色のエプロンを身につけます。

・グレープゼリー

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

献立の最初の提案はグレープゼリーではなくメロンでした。メロンは手を使って食べるため、新型コロナウイルス感染症の感染を避けるため見送りました。また、配膳が簡易なものということでこのようなメニューになっています。給食当番は簡単な配膳を行っていますので、ご飯・具は教員が盛り付けを行っています。汁やあえ物などを加えるとすべてを教員が盛り付けなくてはならないため、配膳の配慮もしています。早く通常の給食の提供を願うばかりです。

酢豚には57㎏のたまねぎを使いました。調理員4名で切裁しています。切裁時には専用の手袋・エプロンを着用しています。

グレープジュースの寒天液をカップについでクラスごとにセットしているところ。専用の手袋・エプロンをしています。手袋は作業ごとに替え、エプロンも作業ごとに決められた色のエプロンを身につけます。

タイトル

令和2年度7月14日(火)今日の給食

画像

・ガーリックフランス

・ポークビーンズ

・コールスローサラダ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

ポークビーンズには乾燥大豆をつかっています。大豆は一晩水につけてから煮込みますが給食では前日につけることはできないため、当日煮ています。沸騰したお湯に洗った大豆を1時間くらい漬け込み、少し柔らかくなったところで火にかけてさらに1時間煮ます。乾燥大豆は水煮の大豆と比べると歯ごたえも、大豆の甘さも違います。栄養価も乾燥大豆の方が高いです。

ソフトフランスパンにガーリックバターを塗っているところ

カップに入れられたコールスローサラダ。配膳がとっても楽で、給食当番も足りなくならないように気を使う必要もないので、このコロナ禍での給食では新しい形となっています。

・ポークビーンズ

・コールスローサラダ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

ポークビーンズには乾燥大豆をつかっています。大豆は一晩水につけてから煮込みますが給食では前日につけることはできないため、当日煮ています。沸騰したお湯に洗った大豆を1時間くらい漬け込み、少し柔らかくなったところで火にかけてさらに1時間煮ます。乾燥大豆は水煮の大豆と比べると歯ごたえも、大豆の甘さも違います。栄養価も乾燥大豆の方が高いです。

ソフトフランスパンにガーリックバターを塗っているところ

カップに入れられたコールスローサラダ。配膳がとっても楽で、給食当番も足りなくならないように気を使う必要もないので、このコロナ禍での給食では新しい形となっています。

タイトル

令和2年度7月13日(月)今日の給食

画像

・チキンライス ホワイトソースかけ

・マーラーカオ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

チキンライスにホワイトソースをかけた一品です。ホワイトソースを作る際には、とても神経を使います。ソースが釜の余熱でどんどん固くなってしまうことと鍋肌に焦げができない様、常にかき混ぜていなければならないからです。ホワイトソースは別名ベシャメルソースとも言います。給食ではバターと小麦粉をよく炒めておき、一旦釜から取り出します。釜で牛乳をあたためそこにルーを入れてとろみをつけていきます。家庭ではルーに牛乳を少しづつ入れて作りますが、だまになりやすいので敬遠されがちですが、作れるようになるとレパートリーも増えます。

温めた牛乳にルーを入れているところ。だんだん固くなってきました。

・マーラーカオ

・牛乳

*写真の給食は中学年の量です。

チキンライスにホワイトソースをかけた一品です。ホワイトソースを作る際には、とても神経を使います。ソースが釜の余熱でどんどん固くなってしまうことと鍋肌に焦げができない様、常にかき混ぜていなければならないからです。ホワイトソースは別名ベシャメルソースとも言います。給食ではバターと小麦粉をよく炒めておき、一旦釜から取り出します。釜で牛乳をあたためそこにルーを入れてとろみをつけていきます。家庭ではルーに牛乳を少しづつ入れて作りますが、だまになりやすいので敬遠されがちですが、作れるようになるとレパートリーも増えます。

温めた牛乳にルーを入れているところ。だんだん固くなってきました。